房山獅子

2024.2.14 | 上川原柳町上房山下房山

| 種別 | 市指定 民俗文化財 無形民俗文化財 |

| 指定 | 昭和43年4月24日 |

| 所在地 | 上・下川原柳区 |

城下町形成以前から山口沖の「天王屋敷」という所に付属する獅子踊りがありました。真田昌幸の上田築城の際に常田と共に召されて、地固めの祝に獅子を演舞したことから、以来江戸時代を通して当地の祇園祭の行事に城祭として、常田獅子と共に踊りつづけてきたという伝承を持っています。

これは一人立ちで獅子頭をつけた者三人が一緒に踊る形の獅子舞で、そこへ祢宜或は中立と呼ぶ者や、少年が扮する小天狗の鉦叩きが付いて踊るものです。房山獅子の組立をみると、踊り手には獅子3、小天狗6、祢宜1がおり、他に手替りが同数つきます。囃子方には太鼓1(手替り1)、笛10、唄揚12がおり、獅子係の後見12、笹持12など、笛を除いて常田同様に3の倍数になっていて、それに警固が多数つきます。

その役割分担が町別となっており、獅子と祢宜は上・下川原柳、笛は上・下房山、唄揚は新田、警固のうち柳町と紺屋町は行列の先頭に、愛宕町は最後尾につくなどその伝統が守られています。

役柄の装束では、獅子は三頭とも凄味を持ち、先獅子と後獅子は雄で口を開き、中獅子は雌で口を閉じ頭に宝珠をのせています。いずれも黒羽根を用いた長大なたて髪を背後につけ、顔を覆う布を前に垂らし、腰に羯鼓をつけずに右手に黒い小うちわ、左に鈴を持ち、腰の両側に五色の小御幣をはさみます。祢宜はいかつい天狗面をつけ、金色の鳥兜をかぶり、右手に五色の大幣を左手に鈴を持ちます。六人の鉦叩きの小天狗のうち、三人ずつ赤と黒の鬼面をつけ、赤面は黒く黒面は赤く麻糸を染めた髪を後に垂らします。この祢宜・獅子・小天狗の踊り手は全員が白足袋に統一しており、黒足袋で揃えている常田の場合と対称的な違いがみられます。この他の囃子方や警固など、一文字笠をかぶり麻裃姿に草履ばきで、常田の場合と同様です。

祢宜の天狗面については、嘉永年間(1848―1854)山口村庄屋の弟で、望月伝平という彫刻の上手な人が、殿城の瀧水寺に伝わる猿田彦面を、写しとると災いがかかるといわれているのにそれを恐れず、彫り上げたものといわれます。

房山獅子の踊りの仕草は稲刈風の豊年踊りを表わすともいわれて、常田と比べておとなしい動きです。

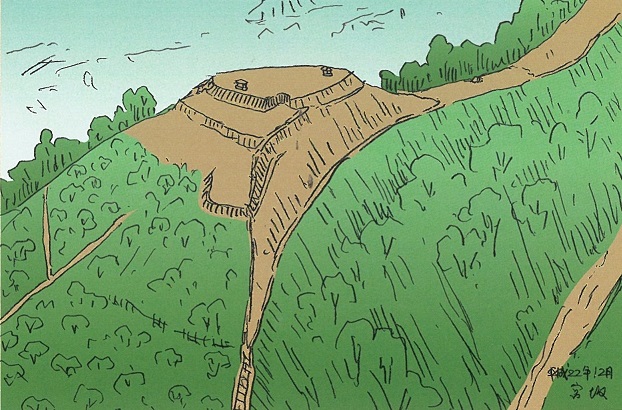

この房山獅子は、原之郷赤井(現真田町)の東に位置する天箱山を形どったと伝える、原町の「お山の天王山車」と結びついてきました。このことは、常田獅子が海野町の「お舟の天王山車」と結ばれていたことと対比して、伝統の上田祇園祭を歴史的にみていく上でも、その資料的な価値が高いといえるでしょう。

※上田市デジタルアーカイブポータルサイトより転載

公式インスタグラム

公式インスタグラム