太郎山神社太々神楽

2024.2.14 | 山口

| 種別 | 市指定 民俗文化財 無形民俗文化財 |

| 指定 | 平成7年12月7日 |

| 所在地 | 太郎山神社 |

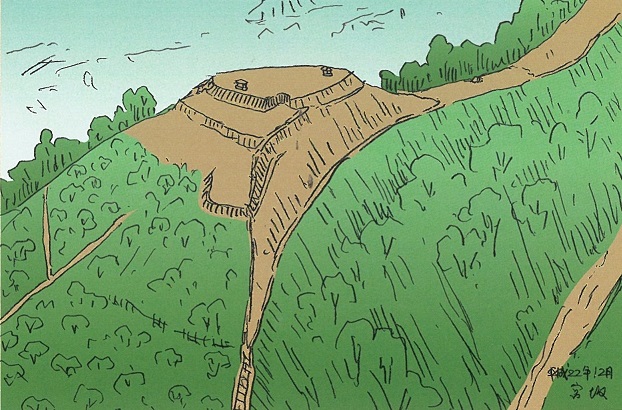

日頃から市民の山として親しまれている太郎山の山頂には、紀州熊野神社の流れをくむ太郎山神社があります。神社拝殿の登り口左側に、明治三十五年再建の入母屋瓦葺の二間四方板床の神楽殿があって、五月初めの春の例祭には東麓の山口の人たちによって、ここで太々神楽が奉納されます。太々神楽というのは、神職が願主に代わって捧げる舞のことですが、第二次大戦後は山口出生の男子を中心に、継承の責任を担っています。

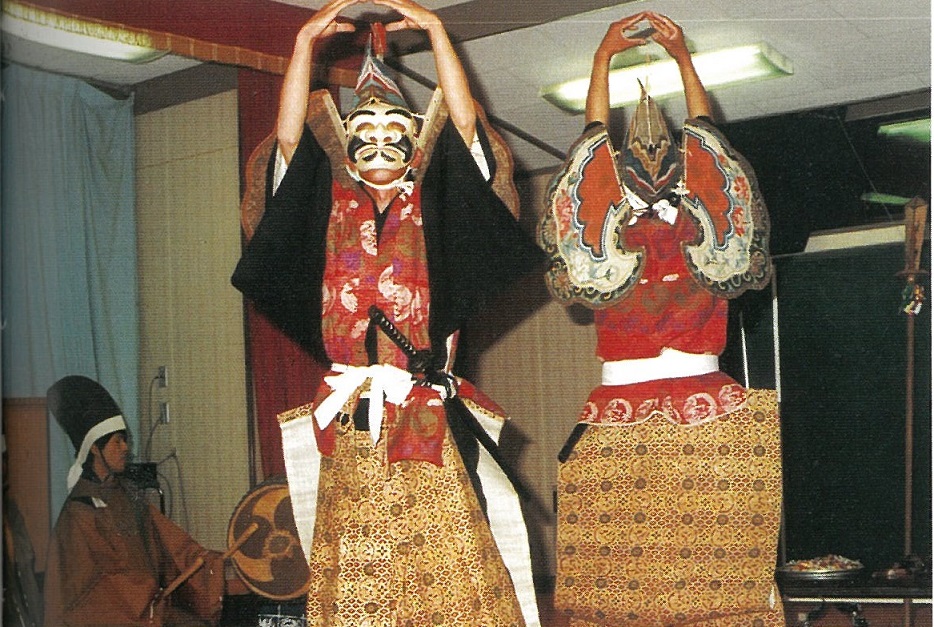

大太鼓と笛を奏じる楽人は舞台の西側に坐り、「鶏面」.「猿田彦」・「翁」の三番を舞います。一番は天岩戸開きを、二番は天孫降臨を、三番は天鈿女命の舞を表わすといわれます。最初に登場する白い鶏の飾りをつけた鳥甲をかぶり、口を閉じた神体風の面をつけた二人が、舞台中央で背中を合わせて立ち、身体をよじる所作を繰り返し、一回毎に手の印相を変えて九字を切り、拔刀して四方を祓う舞をします。二番目は赤面の猿田彦が鉾を採り、金面の天若彦が弓矢を携えて登場し、両者の問答の中で互いに和歌を詠み、それぞれ方形に回った後、天若彦は丑寅(東北)に矢を放ち、猿田彦は未申(西南)に鉾を突きます。鈴と扇を採る翁は、腰をかがめて摺り足で鈴の段を舞い、神前に供えた五色の切紙を結んだ五円貨を四方に撒きます。

こうしたそれぞれの神の出現は、祓い浄めの観念が中心になって、修験道の影響を色濃くにじませていることがわかります。太々神楽で面をつけ、神に姿を変えて舞いを見せるこの種の芸能は、上田市ではここだけで演じられています。

※上田市デジタルアーカイブポータルサイトより転載

公式インスタグラム

公式インスタグラム